【2025年最新】クリニックの効果的なマーケティングとは?集患のポイントを徹底解説!

- マーケティング

更新日:2025.10.22

公開日:2025.10.09

近年、医療業界では競争が激化しており、質の高い医療を提供するだけでは継続的に患者に選ばれ続けることが難しい時代になっています。特にクリニックにおいては、地域に根ざした信頼の構築と同時に、効果的なマーケティング戦略が求められます。いまでは、オンライン施策がもはや必須とされており、限られたリソースの中で集患効果をいかに最大化できるかが重要な課題となります。地域特性や診療科目に応じた戦略設計と分析・改善の積み重ねによって、安定した集患の実現が期待できます。

本記事では、最新トレンドを踏まえながら「クリニックのマーケティング方法」と「集患のポイント」についてわかりやすく解説します。当記事を通じて、集患にお悩みのクリニック様やこれから開院予定のクリニック様のお役になればと思います。

株式会社WeBridge 代表取締役

白井 俊久

大学卒業後は、アパレル/飲食/施設運営管理/アミューズメント/警備業/WEBマーケティング等々と多岐にわたり経験。

2024年9月に独立し、株式会社WeBridgeを設立。

現在は、最新のMEO/SEO/LLMO/SNS/広告運用ツールを駆使し、効果的なオンラインプロモーションを実施。

クリニックの集患とは?集患の重要性

集患とは、クリニックや医療機関が患者を集めることを指します。主な目的として、マーケティング活動を通して「新規患者の獲得」や「既存患者の通院の定着促進」などが挙げられます。

集患は、クリニックが持続可能な経営を行う上で非常に重要な要素です。クリニックにとって患者数は収益に直結します。経済的に安定することができれば、設備投資や雇用にもつながり、診療機会が増えることで地域医療の発展に貢献することができます。

クリニックが集患に苦戦する理由

クリニックが集患に苦戦する主な要因として、「地域ニーズとのミスマッチ(需要と供給の不一致)」や「デジタル対応の遅れ」「マーケティング戦略の未整備」が挙げられます。

たとえば、地域の医療ニーズと提供している診療内容に乖離がある場合は、患者から選ばれにくくなります。地域の年齢構成や疾患傾向などを的確に把握し、それに合った診療体制と情報発信を行うことが大切です。さらに、デジタル環境への対応が遅れていることも、集患における大きなハードルになります。現在では、患者がインターネット上でクリニックを検索・比較し、予約まで完結するのが一般的です。ホームページの情報が古かったり、Googleビジネスプロフィールが更新されていないと思うような集患につながらない状況を生んでしまいます。

クリニックマーケティングのポイント

クリニックのマーケティングとは、「クリニックが患者と信頼関係を築きながら、ニーズや悩みに応じた医療や価値提供によって、持続的に選ばれ続けるための戦略と行動」です。単に質の高い医療を提供するだけではなく、適切なタイミングで情報を発信し、的確な人に情報を届けることが大切です。

マーケティングの土台はクリニック内部の取り組み

マーケティングには様々な方法がありますが、それ以前に土台となるのが「クリニック内部での取り組み」です。

たとえば、受付対応や診療中の声かけ、院内の清潔感、過度な待ち時間の発生など、患者が感じる小さな不満を見逃さず、改善していく姿勢が求められます。これらの体験は、リピート受診や口コミに直結するため、外部に向けた情報発信と同じくらい重要です。まずは「また来たい」と思ってもらえる環境を整えることが、集患における基盤となります。外向きのマーケティング施策を行う際にも、こうした内部体制が整っていなければ、効果は限定的になってしまいます。

「魅力を伝える前に、魅力を育てる。」この順序を意識することが、持続可能な集患戦略につながります。

マーケティングを始める前に準備するべきこと

優位性の把握

多くの患者が比較検討して意思決定を行っています。当然、認知されることが前提ですが、次にクリニックの強みをアピールし、他院と差別化することが重要です。

目的と目標の明確

マーケティングを始める前に重要なのは、「何のために取り組むのか」という目的を明確にすることです。

目的や目標が曖昧なままでは、どの手法が適しているのか判断できず、結果として時間や費用の無駄が生じやすくなります。地域での認知拡大を目指すのか、ブランディングを強化したいのか、新規患者の来院を促進したいのか、を整理した上で、どの層に向けた発信なのかといったターゲット設定が重要です。目的とターゲットが明確であれば、必要な媒体や施策の優先順位も自然と見えてきます。効果的なマーケティング戦略を展開するには、まず「何を・誰に・なぜ伝えるのか」をクリニック内で共有し、共通認識を持つことが不可欠です。

クリニック集患のマーケティング施策10選

クリニックが集患力を強化するには、様々な集患方法を適切に活用することが重要です。また、いくつかの集患方法を組み合わせることで、幅広く患者を引き付け、クリニックの成長を促進することができます。常にマーケティング戦略を見直し、最新のトレンドに適応することも大切です。

ホームページ

ホームページはWeb集患する上で最も欠かせないものになります。クリニックの顔ともいえる存在で、診療内容や診療時間、アクセス、医師のプロフィール、院内の雰囲気などを伝える重要な情報源です。スマートフォン対応や見やすいデザイン、予約導線の明確化が、患者の安心や信頼につながります。

Googleビジネスプロフィールの最適化(MEO対策・ローカルSEO)

Googleやマップ検索で上位表示されるように、クリニックの基本情報や写真、口コミ、最新情報などを充実させる施策です。近隣住民が検索した際に、視認性と信頼性を高め、来院のきっかけを生み出します。

今まさに求めているユーザーにアプローチできるので即効性が高く、評価も蓄積されるため、資産性が高い施策になります。プロフィールの設定項目はすべて網羅し、常に最新の情報を保つことが重要です。

ポータルサイトへの掲載

「ドクターズファイル」「EPARK」「Caloo」など医療系ポータルサイトに情報を掲載し、検索経由での露出を増やす手法です。口コミや評判の可視化にもつながり、選ばれる理由の形成に貢献します。

SEO対策

GoogleやYahoo!で「地域名+診療科」などで検索した際に表示させるための施策です。適切なキーワード選定やコンテンツの充実により、自然検索からの流入を増やし、安定的な集患を支えます。中長期的な施策になる一方で、資産性が高く、安定して継続的な集患を持ちたい場合におすすめです。

また、疾患に関するコラムを設置することで、潜在層にもアプローチでき、サイト全体としての評価を蓄積させることも可能です。

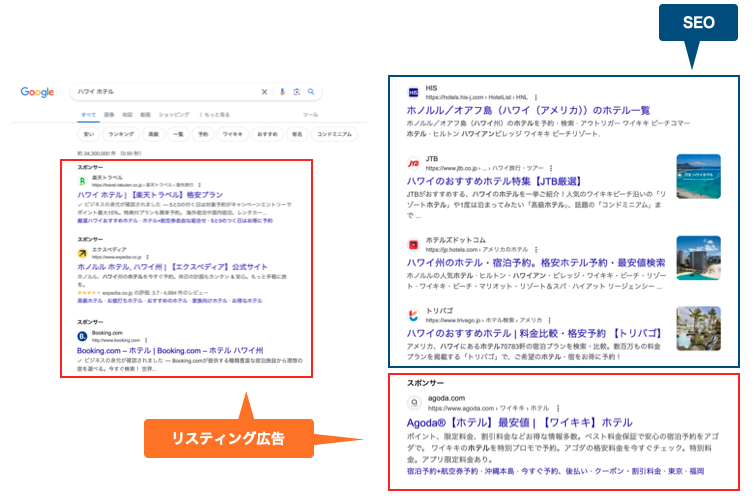

リスティング広告

リスティング広告とは、GoogleやYahoo!などで検索されたキーワードに応じて表示される「検索連動型広告(サーチ広告)」と、Webサイトやアプリ上に表示される「ディスプレイ広告(バナー広告)」の2種類に大別されます。いずれも予算の範囲内で運用でき、即時掲載が可能なため、短期間で集患効果を得たい場面におすすめです。

検索連動型広告は、ユーザーが特定のキーワードを検索した際に、検索結果の上部や下部にテキスト形式で表示されます。登録したキーワードに関心を持つユーザーにだけ広告を届けられるため、高い精度でニーズのある層にアプローチ可能です。また、クリック課金型(PPC)のため、広告が表示されてもクリックされなければ費用は発生せず、費用対効果を意識した運用がしやすいのも特徴です。一方、ディスプレイ広告は画像や動画を用いた視覚的な訴求ができ、クリニックの存在をまだ知らない潜在層に向けた認知拡大に有効です。

SNS運用

InstagramやFacebook、YouTube、公式LINEなどを活用して、クリニックの日常や医療情報を発信することで、親近感や信頼感を育みます。スタッフ紹介や診療の様子など、写真や動画で伝えると効果的です。

SNS広告

Meta広告やYouTube広告など、有料で広告を配信する施策です。年齢・地域・興味関心などで細かくターゲティングできるため、求める患者層に直接アプローチできます。

メールマガジン

既存患者との関係性を深め、再来院を促す施策です。健康情報の提供やキャンペーン案内を定期的に配信することで、クリニックとの接点を継続しやすくなります。患者のニーズが顕在化した時に選ばれやすくなります。

チラシ・ハガキ

地域住民への認知度向上に効果的なアナログ施策です。定期検診や健康診断案内、ワクチンのお知らせなどに活用され、手元に残る媒体として信頼感を与える側面もあります。

看板

クリニックの立地を活かした認知獲得の手段です。交通量の多い通りに設置することで、地元住民への視認性を高め、来院のきっかけをつくります。ブランドイメージの定着にも有効です。

クリニック集患の注意点

集患施策を実施する際には、いくつか注意すべき点があります。

医療ガイドラインの遵守

まず重要なのが「医療広告ガイドライン」の遵守です。医療機関の広告には法的な制限があり、誇大表現や比較広告、治療効果の断定などは禁止されています。違反すると行政指導や掲載停止のリスクがあるため、必ずガイドラインを確認し、適切な表現で情報発信する必要があります。

医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が定めた「医療機関の広告に関する規則」です。正式には「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」といいます。

費用対効果を見極める

どの施策にも言えることですが、必ずしも費用対効果が見合うとは限りません。特に広告やポータルサイトへの掲載などは、継続的にコストが発生するため、ターゲット層や目的に合わない場合には無駄な出費になってしまうこともあります。事前に損益分岐点の把握やKPIを明確にし、効果測定と改善を繰り返すことが、失敗しないための鍵となります。

マーケティング施策で効果を出すには

クリニックのマーケティングで成果を上げるには、オンラインとオフラインの両面をバランスよく活用することが重要です。加えて、施策を実施したあとは効果検証を行い、仮説を立てながら改善を重ねていく姿勢が求められます。集患対策は一度やって終わりではなく、継続的な取り組みが不可欠です。そのためには、PDCAサイクルを確立し、日々の業務に定着させる仕組みづくりが鍵となります。

クリニックの集患はプロに相談

クリニックのマーケティング効果を最大限に発揮するには専門的な知識と継続的な実行が必要になります。「知識がない」「時間がない」など悩みを抱えている場合は、専門会社に依頼することで本業に専念することができ、結果的に費用対効果が良くなるケースも多くあります。

株式会社WeBridgeは、東京・⼤阪・福岡に拠点を構えるWEBマーケティング支援会社です。主に、MEO対策やSEO対策、WEB広告、SNS運用などWebマーケティングを中心に、クリニックや店舗、企業に寄り添いながら、お客様に合った集客⽀援を⾏っています。累計5,000店舗以上の支援実績から得たノウハウや蓄積データで、戦略設計から実行・分析改善まで一気通貫して対応いたします。集客・集患にお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。